Club 2000m

Club Collezionisti Cime dell'Appennino

Redazione Club2000m

Criteri per le cime Rev. 2014

Criteri per l’individuazione delle cime appenniniche di 2000 m e più

La definizione di cima è apparentemente semplice, ma diventa più complesso distinguere tra un semplice rilievo quotato, magari di una lunga cresta senza grandi dislivelli e una vetta che appaia e possa essere considerata come tale a tutti gli effetti.

Per le cime alpine si è giunti solo nel 1994 ad un elenco ufficiale definito dall’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche). Il lavoro è stato condotto dai responsabili delle guide alpinistiche ufficiali dei tre club alpini dei Paesi che hanno cime di 4000 m sul proprio territorio: Italia, Francia, Svizzera (si veda UIAA-Bulletin Nr. 145 - Marzo 1994).

Per gli Appennini non si è finora pervenuti alla definizione di un elenco ufficiale. In analogia alle Alpi si è definita una quota, arbitraria ma suggestiva, (2000 mt.) come filtro per individuare quelle più significative. Come per le sorelle maggiori delle Alpi, per gli elenchi finora realizzati sono stati usati criteri diversi, di solito non spiegati in modo chiaro. Il criterio più comune è stato quello di utilizzare i toponimi quotati oltre i 2000 presenti sulle carte IGM. Questo tuttavia escludeva molte vette non storicamente denominate che avevano però sicuramente l’aspetto di una cima, e che in qualche caso erano anche più alte di quella denominata più vicina.

Un criterio alternativo non può sicuramente essere quello di includere tutte le quote su IGM in elevazione dai 2000 in su, poiché si corre il rischio inverso di includere gobbette di cresta di cui non ci accorge nemmeno quando la si percorre.

Si è quindi pensato di procedere in analogia a quanto fatto dall’UIAA attraverso la definizione di criteri il più possibile oggettivi cui attenersi nelle valutazioni.

Il lavoro svolto dalla Commissione per la redazione dell'elenco nell'edizione 2014 ha comportato anche la revisione, parziale, dei criteri precedentemente individuati, del loro peso e della loro applicazione, per tener conto delle esigenze emerse anche dalle segnalazioni dei soci del Club 2000m.

I nuovi criteri adottati per la individuazione delle cime dell’Appennino di 2000 e più metri sono:

CRITERIO DELLA PROMINENZA: elevazione superiore o pari a 2000 m che presenta quattro versanti di almeno 50 m. di dislivello in salita incluso quello rispetto al riferimento relativo (sella più' alta verso il monte più alto più vicino, definito tecnicamente monte genitore).

CRITERIO TOPONOMASTICO: elevazione con toponimo storicamente riconosciuto (sulle carte IGM o in altre pubblicazioni) che dia evidenza di monte (cima, vetta).

CRITERIO DELLA DISTANZA: elevazione che presenta tre versanti di almeno 50 m. di dislivello in salita mentre sul quarto versante, avente almeno 25 m. di dislivello, il monte più'alto più vicino è almeno ad 1 km di distanza su cresta.

CRITERIO ALPINISTICO: elevazione le cui pareti sono percorse da itinerari alpinistici avente un dislivello sul quarto versante di almeno 25 m.

Il criterio della prominenza è sufficiente per l’inclusione nell’elenco, gli altri sono stati applicati dalla Commissione valutando caso per caso.

Il primo criterio è stato considerato in analogia (anche formale) a quanto definito dall’UIAA per le cime alpine oltre i 4000 m, dove il dislivello sui vari versanti è individuato in almeno 30 metri, definiti calcolando l’elevazione media di tutte le vette dal terreno circostante, che è anche equivalente alla lunghezza di corda che per lungo tempo è stata considerata come usuale nelle salite alpine occidentali. In considerazione delle minori elevazioni dell’Appennino e dell’assenza quasi totale di difficoltà alpinistiche si è ritenuto di ampliare il dislivello minimo a 50 metri, che anche visivamente consente di apprezzare meglio l’elevazione come isolata e a sé. Il valore è arbitrario, ma significativo.

Il secondo criterio è stato individuato per tener conto del “sentire comune” di chi è abituato a chiamare un punto topografico oltre i 2000 metri col nome di monte. Nella gran parte dei casi coincide con uno dei due criteri precedenti e, nei rari casi in cui ciò non accade, la cima è stata considerata solo come secondaria di una montagna o di un gruppo montuoso la cui cima principale invece li rispetta.

Il terzo criterio è stato definito per tener conto delle lunghe creste di salita che caratterizzano l’Appennino, in cui un rilievo, se visto dal basso, si presenta come una montagna a sé, nascondendo anche alla vista la cime più elevata seguente. Se visto dall’alto, però, appare come una semplice ondulazione della cresta. In qualche altro caso, pur non appartenendo ad una cresta, si presentano come punte molto evidenti durante la salita (per esempio lungo alcune valli della Maiella), con dislivelli a strapiombo anche consistenti, anche quando, da sopra, appaiono come lievi ondulazioni di pratoni. Il criterio di distanza riprende un analogo criterio considerato (senza però definirlo quantitativamente) anche dagli estensori della lista dei 4000 delle Alpi). La distanza di un chilometro è arbitraria, ma anch’essa deriva da un criterio visivo che consente, a distanza, di apprezzare due cime come evidentemente distinte.

Il quarto criterio tiene conto dell'interesse storico-alpinistico che caratterizza alcune punte dell'Appennino. É stato applicato in pochissimi casi, per includere punte di elevato rilievo alpinistico, anche se non rispettano il criterio di distanza. Ovviamente anche in questo caso sono considerate solo come cime secondarie.

Sono stati confermati anche i criteri per considerare la cima principale e quelle secondarie di un gruppo montuoso.

Il criterio chiave è quello orografico: quando le cime appartengono allo stesso massiccio o alla stessa cresta, vengono considerate cime secondarie quelle collaterali all’elevazione più alta.

Con almeno un’eccezione, costituita dal Monte Marsicano, la cui cima denominata è qualche metro meno elevata del punto più alto, non denominato su IGM. In questo caso si è preferita la chiarezza e l’immediatezza di comunicazione ad una scelta forse tecnicamente più corretta, ma storicamente incomprensibile e che avrebbe richiesto lunghe spiegazioni e generato incomprensioni nei fruitori dell’elenco.

Poiché in alcuni casi, su creste lunghe anche più di una decina di chilometri, caratterizzate da molteplici cime di altezza grosso modo equivalente (per esempio nel gruppo del Gran Sasso dal Monte Aquila a Vado di Sole) sarebbe sciocco identificare una sola cima principale, al criterio orografico ne è stato aggiunto uno visivo, oggettivato col considerare a sé stanti le cime più elevate di un gruppo caratterizzato da elevati dislivelli relativi e secondarie quelle vicine che ne presentano di minori.

Il criterio è stato quello di considerare un dislivello relativo di almeno 100 metri sui quattro versanti. Con questo criterio, nel caso sopra esemplificato, risultano cime principali i monti Aquila, Brancastello, Prena, Camicia, in analogia al comune sentire tra gli escursionisti, e coerentemente all’impatto visivo che la catena presenta.

Infine una nota sulle denominazioni considerate per le cime prive di un toponimo ufficiale registrato su IGM. Nella maggior parte dei casi si è identificato il toponimo vicino più significativo definendo la cima in questione come Cima di … dove di volta in volta ai puntini viene sostituito il toponimo identificato. Quando si tratta di una Serra, viene ad esempio identificata una Cima di Serra Matarazzo, quando si tratta di un pendio o una valle, troviamo quindi una Cima di Fondo di Maiella.

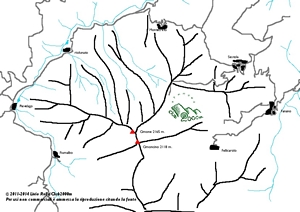

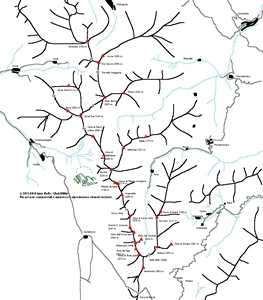

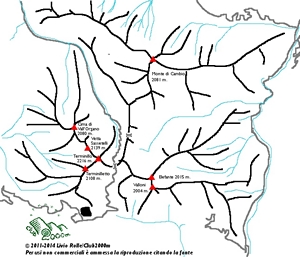

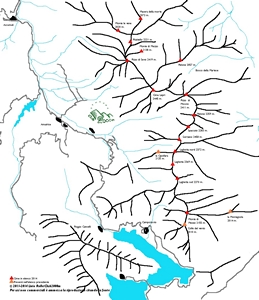

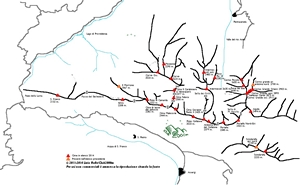

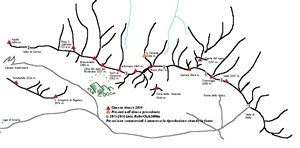

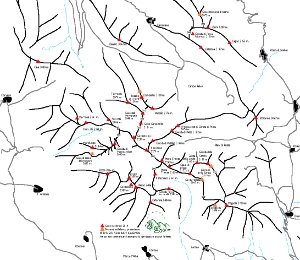

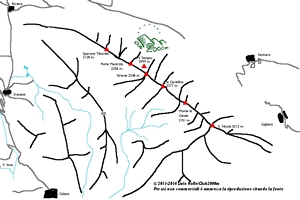

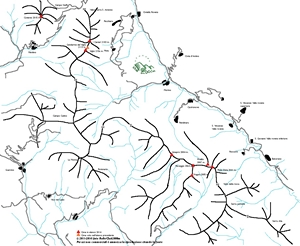

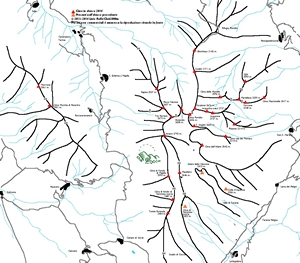

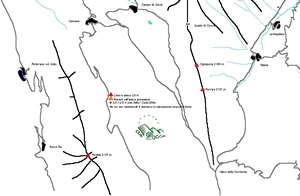

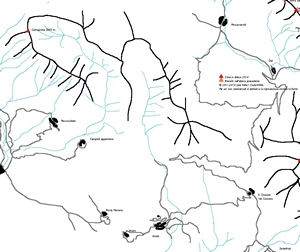

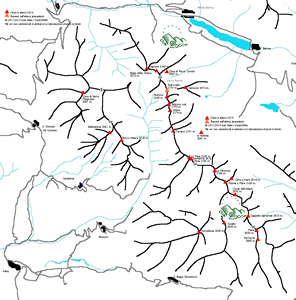

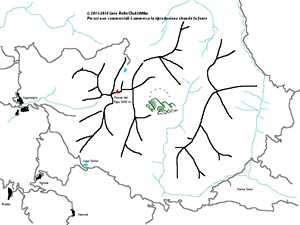

Cartine dei 2000 dell'Appennino Rev. 2014

Cartine di rapida consultazione relative all'elenco nella revisione 2014

(disposti da nord a sud e da ovest a est, approssimativamente in scala 1:75000).

| Tosco emiliano | Cimone | Sibillini | Reatini |

| Laga | Gran Sasso ovest | Gran Sasso est | Velino |

| Sirente | Simbruini - Ernici | Majella nord | Majella sud |

| PNALM nord - ovest | PNALM nord - est | PNALM sud - ovest | PNALM sud - est |

| Matese | Sirino | Pollino | |

Note:

1) Alcune tabelle escursionistiche nell'Appennino Tosco-Emiliano riportano il Monte La Piella con la quota di 2077 m (non 2071 m) e il Monte Sasso del Morto con la quota 2075 m (non 2077 m). Informazione dell'Appenninista Antonio Rossi (Maggio 2017).

2) La quota del Monte Greco è di 2285 m, sulla cartina PNALM nord - est è riportata erroneamente con altezza di 2283 m.

3) La quota del Monte Forcone è di 2228 m, sulla cartina PNALM nord - ovest è riportata erroneamente con altezza di 2226 m.

Home Page - Benvenuto nel Club 2000m

Collezionando non t'accorgi ma lo diventi "

un grande, grandissimo esperto dell'Appennino!)

Nota

Per informazioni riguardo la richiesta degli scudetti da spedire tramite posta, potete rivolgervi al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Legenda gruppi montuosi

Legenda acronimi gruppi montuosi presenti nella scheda personale delle Vette conquistate

ACL = Pollino (App. Calabro-Lucano)

AL = App. Lagonegrese

ATE = App. Tosco-Emiliano

GSS = Gran Sasso

MdL = Monti della Laga

GdM = Gruppo della Maiella

MdM = Monti del Matese

PNA = Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise

MRe = Monti Reatini

MSb = Monti Sibillini

MSm = Monti Simbruini

GVS = Gruppo Velino-Sirente

|

GRUPPO MONTUOSO |

N. CIME |

ALTEZZA MEDIA |

|

Gran Sasso |

39 |

2415 |

|

Maiella |

28 |

2395 |

|

Laga |

17 |

2228 |

|

Sibillini |

27 |

2211 |

|

Velino-Sirente |

43 |

2169 |

|

P. Naz. Abruzzo Lazio Molise |

53 |

2116 |

|

Pollino-Sirino |

11 |

2115 |

|

Reatini |

6 |

2093 |

|

Appennino Tosco-Emiliano |

7 |

2089 |

|

Ernici-Cantari |

9 |

2056 |

|

Matese |

1 |

2050 |